はじめに

2025年9月、世界の投資家やテクノロジー業界関係者を驚かせるニュースが飛び込んできました。

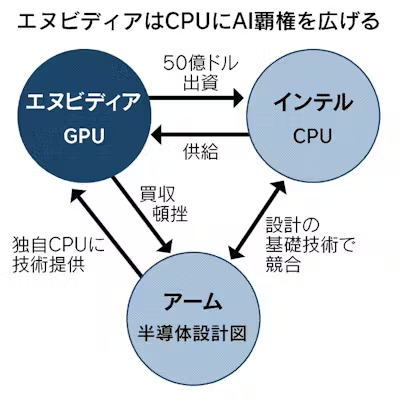

それは、GPU分野で世界をリードするエヌビディア(NVIDIA)が、長年ライバルでありながらも近年株価低迷に苦しんでいたインテル(Intel)に対して戦略的な出資を行ったという出来事です。

この発表は単なる企業間の資本提携にとどまらず、AIブームと半導体供給網の変革期にある現在の市場において、極めて重要な意味を持ちます。投資家にとっても、今後のインテル株価の動向やエヌビディアの成長戦略を占ううえで見逃せないトピックとなるでしょう。

本記事では、このニュースの詳細から両社に与える影響、ライバル企業への波及効果、さらにインテル株の今後の株価予想に至るまで、投資家目線で徹底的に解説していきます。

米国株をやるには圧倒的にmoomoo証券の活用・引っ越しがお奨め。まずは無料会員登録して情報収集し始めるところから!以下の関連記事もご参考ください!

👉関連記事 【投資家必見】moomoo証券が熱い!SOFIレバ2倍ETF&テンバガー候補7銘柄まとめ

エヌビディアがインテルに出資したニュースの概要

エヌビディアとは?改めて企業の位置づけ

エヌビディアはGPU開発のパイオニアであり、AI時代における最重要企業のひとつです。

2023年以降の生成AIブームを背景に、ChatGPTをはじめとする大規模言語モデルやAIデータセンターでのGPU需要が爆発的に増加しました。結果としてエヌビディアの時価総額は急拡大し、一時は米国企業トップ3に食い込むほどの存在感を示しました。

そんなエヌビディアにとって、次なる課題は「供給能力の確保」です。いくら需要が強くても、製造キャパシティに制約があれば成長の足かせとなります。

インテルとは?苦境からの再起を狙う巨人

一方のインテルは、かつて「半導体の王者」と呼ばれた企業。パソコン向けCPU市場では長年の圧倒的シェアを誇っていましたが、モバイルシフトや製造技術での遅れにより、AMDやTSMCとの競争に後れを取りました。

特に株価は2018年以降低迷し、投資家からの評価も厳しい状況が続いていました。

しかし近年、インテルは**ファウンドリー事業(他社製品の半導体製造受託)**に本格参入。米国政府のCHIPS法による支援も追い風に、「半導体製造の復権」を掲げて再建を目指しています。

今回の出資ニュースの意味

そんな両社が手を結ぶことになったのです。ニュースの概要は以下の通りです。

- エヌビディアがインテルに対して数十億ドル規模の戦略的出資を実施

- 出資の主目的は「サプライチェーンの安定化」および「ファウンドリー事業での協業」

- 米国政府の意向も背景にあり、国内半導体生産の強化に資する可能性

この出来事は、単なる資本提携を超えて「半導体業界の地殻変動」ともいえるインパクトを持っています。

エヌビディアとインテルに与える影響

エヌビディア側のメリット

- 製造キャパシティ確保

これまでエヌビディアはTSMCやサムスンに依存してきました。しかしAI需要の急増で生産能力は限界に近づいています。インテルへの出資により、将来的にはインテルの工場を利用してGPUやAIチップを生産できる可能性が広がります。 - 米国政府との関係強化

バイデン政権は「国内半導体製造回帰」を掲げています。インテルは米国内に多数の工場を保有しており、エヌビディアが出資することで、政府支援を受けやすくなる効果が期待されます。 - ライバルへの牽制

特にTSMC依存度を下げることで、台湾リスクを回避しつつ、AMDやサムスンに対する競争優位を保つ狙いも見えます。

インテル側のメリット

- 資金面での追い風

エヌビディアからの出資は数十億ドル規模とも言われ、財務的に大きな支えとなります。特に巨額投資を要するファウンドリー事業において、この資金は戦略的価値を持ちます。 - ブランド価値の回復

業界トップ企業のエヌビディアから信頼を得たことで、インテルは「まだ戦える企業」という評価を取り戻しました。 - 技術シナジー

エヌビディアのAI設計力と、インテルの製造技術。この組み合わせは半導体業界において強力なシナジーを生み出す可能性があります。

株価低迷からの起死回生となるか?インテルにとっての意義

インテルは過去数年間、株価低迷の象徴的存在でした。

2010年代には50ドル台で推移していた株価が、2020年代には競争力低下や投資負担で下落を続け、一時は30ドル台に沈む場面もありました。

しかし今回のニュースは、

- 投資家心理の改善

- 将来性への再評価

- ファウンドリー事業の実現性向上

を同時にもたらします。

特にファンダメンタルズ面で割安に放置されていたインテル株は、ニュースをきっかけに「底打ち・反転シナリオ」が現実味を帯びてきました。

半導体ライバル企業に走った衝撃

AMDへの影響

長年インテルとライバル関係にあるAMDは、CPU市場でシェアを奪い続けてきました。しかしエヌビディアとの資本関係を持つインテルが再び脚光を浴びれば、AMDの競争優位は揺らぐ可能性があります。

TSMCへの影響

TSMCはエヌビディアの主要な製造パートナーでした。しかし今後インテルがその役割を一部肩代わりする可能性が出てきたことで、TSMCの「独占的地位」が弱まるリスクがあります。

サムスン電子への影響

サムスンもAI半導体市場でシェア拡大を狙ってきましたが、エヌビディアとインテルの連携が強化されれば、戦略の見直しを迫られるでしょう。

エヌビディアが狙う本当の出資目的

表向きは「サプライチェーンの安定化」とされていますが、実際には以下の深い狙いがあります。

- インテルのファウンドリーを利用し、米国内での製造比率を高める

- AI時代のリーダーとして政府や規制当局からの支持を得る

- 台湾有事リスクに備えたリスク分散 👈個人的にはこれが大きいと思います

- ライバル企業の製造能力を制限し、市場支配力を高める

つまり、今回の出資は単なる投資ではなく、エヌビディアのAI覇権戦略の一部と考えるのが自然です。

今後のインテル株価予想

投資家にとって最も気になるのは「インテル株が上がるのか?」という点です。

短期的な予想

ニュース直後はポジティブサプライズにより、短期的な株価上昇が期待されます。実際、機関投資家の買い戻しも相まって、数週間単位では大幅な株価上昇の可能性があります。

中期的な予想

ファウンドリー事業の進展度合いがカギとなります。エヌビディアとの連携で一定の成果が見えれば、株価は「底打ち感」を固め、40ドル台〜50ドル台回復も視野に入ります。

長期的な予想

最終的には、インテルが再び「半導体製造の巨人」として復活できるかどうかにかかっています。AI時代の波に乗れれば、インテル株は長期的に成長株への再評価を受ける可能性もあるでしょう。

👉 投資家は 30〜40ドル台が仕込みのチャンスゾーン と判断されやすく、50ドル台を超えれば「復活相場」と市場が認識する可能性があります。

まとめ

今回のエヌビディアによるインテル出資は、

- インテルにとって「復活の起爆剤」

- エヌビディアにとって「供給安定化と覇権戦略の一手」

- 半導体業界にとって「競争環境を再編する出来事」

といえる歴史的な提携です。

投資家にとっては、インテル株が大底から反転するチャンスであると同時に、エヌビディアの戦略的優位を再確認するきっかけにもなります。

2025年以降、半導体業界は再び大きな変革期に突入します。今回の提携をどう評価し、どの銘柄に投資するかが、今後の投資成果を大きく左右することになるでしょう。

👉関連記事

NVIDIAの次に来る米国株AI関連2025年大化け銘柄9選

コメント