テンバガー候補を探すのにROE-DOEの数値を重要視する理由

配当に注目する株式投資並びに、増配をきっかけに将来的にテンバガーするような銘柄を探すには企業が配当を増やす力が鍵となる。最近、導入する企業が相次ぐ配当方針の「株主資本配当率(DOE)」は、貸借対照表に記載される株主資本や純資産を基準として配当水準を決める方法だ。このDOE導入企業なら、簡単なやり方で増配余力を測ることができるそうです。

今回はこのROE

今回のブログ記事にもmoomoo証券の情報が役立ちました。日本株・米国株の情報収集には無料会員登録するだけで各種情報が手に入るmoomoo証券がおススメです。私も登録してますよ~

AI株価予測と圧倒的に安い米国株手数料で今大注目のmoomoo証券を解説

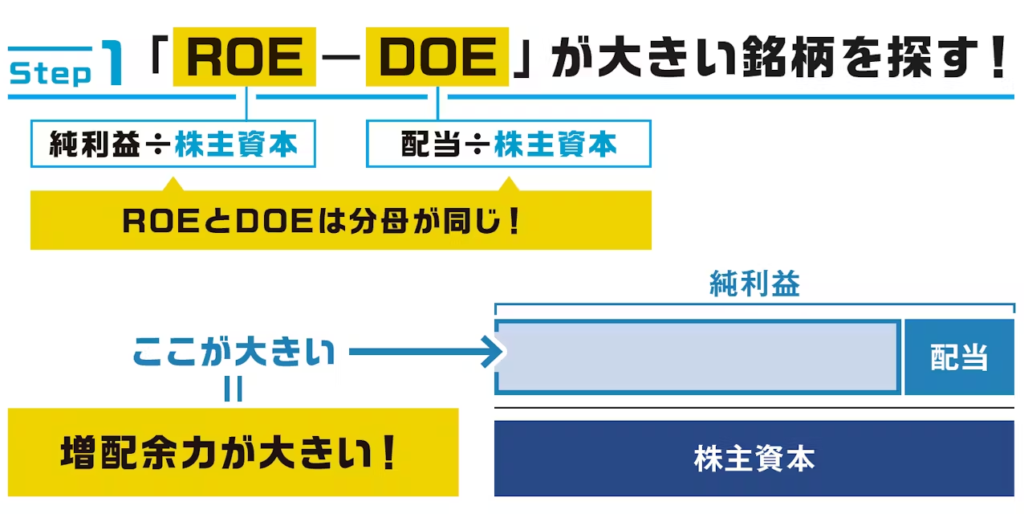

なぜROE-DOEの差が大きい銘柄は増配の可能性が高いのか

株式投資において、ROE(自己資本利益率)とDOE(株主資本配当率)の差が大きい銘柄ほど増配可能性が高い理由は、企業の利益成長と配当政策のバランスから「将来的な増配余力」を見抜けるためです.

ROEとDOEの意味

- ROE(Return on Equity)

自己資本に対しどれだけ純利益を生み出しているかを示す指標です。

計算式は ROE=純利益/自己資本で、株主資本の利益効率を測ります. - DOE(Dividend on Equity)

株主資本に対する配当額の割合を示します。

計算式は DOE=配当/株主資本で、株主資本に対する配当還元の意欲・方針の指標です.

ROE-DOEの差が大きいとなぜ増配可能性が高いか

- ROEからDOEを引いた差は、企業が純利益から配当を支払った後に残る利益剰余金(内部留保)を意味します。

この差が大きいほど、企業は株主資本を増加させる力が強く、将来的に増配余力が大きいと判断できます. - DOEを採用している企業の場合、DOEを目標値として配当政策を組み立てるため、ROEが高ければ、DOEの水準を上げて増配する余地が生まれるのです

- さらに、ROEとDOEの差が一時的でなく安定して大きい場合、企業の利益成長が堅調であるため、今後も増配を継続できる可能性が高いと考えられます.

特に過去数期分の推移を見ることで、持続性もチェックできます。

具体的な活用例・関連性

- 例えばROEが8%、DOEが2%なら、残る6%分が自己資本蓄積+将来の配当原資となります.

- 配当性向(純利益に対する配当割合)が低い銘柄も、今後の増配余地が大きいと見込めます.

- 高ROE・低DOEの企業は、利益成長と株主資本増加が両立しやすく、時間経過で割安度も増す傾向があります.

ROE-DOEが大きな銘柄10選!

| 企業名 | ROE | DOE目標水準 |

|---|---|---|

| ベガコーポレーション | 11% | 2.0% |

| ミヨシ油脂 | 31.7% | 2.0% |

| 扶養薬品工業 | 7% | 2.0% |

| 新田ゼラチン | 10% | 1.5% |

| ヤマックス | 25% | 1.0% |

| 日置電機 | 16.5% | 2.0% |

| 東武鉄道 | 9.0% | 2.0% |

| 企業名 | ROE | DOE目標水準 |

|---|---|---|

| 日本トランスシティ | 6% | 2.0% |

| 東北電力 | 13.7% | 2.0% |

| バローホールディングス | 8.2% | 2.0% |

| ベルーナ | 6.7% | 1.5% |

| 日本製鋼所 | 10% | 2.0% |

| 豊田合成 | 7.0% | 2.5% |

| サカタインクス | 10.8% | 2.5% |

参考(最近は引き上げ傾向)

- 共同印刷:DOE「3.5%を下限目標」に新設(2026年3月期より)。

- ハークスレイ:累進配当+DOE「3.0%以上」に変更(2025–2028中計)。

まとめ

- ROE-DOEの差が大きいほど、企業は利益成長の一部を内部留保に回して株主資本を増加させているため、今後の増配余力が大きいと考えられます.

- 配当方針や経営の持続性も合わせて確認すると、より確実な増配銘柄を見つけやすくなります.

コメント